Web×IoT メイカーズチャレンジ 2020-21 in 岡山 開催報告

2020 年 11 月 22 日 (日) - 23 日 (月・祝) にハンズオン講習会、12 月 13 日 (日) に中間報告会、12 月 20 日 (日) にハッカソンと、岡山市にて計 4 日間の日程で「Web×IoT メイカーズチャレンジ 2020-21 in 岡山」が岡山県岡山市で開催された。JavaScript や HTML といった Web 技術を使ったセンサーやモーターの制御を 2 日間のハンズオン形式の講習会で実践的に学んだ。その後、3 週間の準備期間で IoT デバイス制作をすすめ、中間報告会でそれぞれの進捗を報告した。さらに 1 週間の最終制作期間を経て、作品の成果発表会を兼ねた「ハッカソン」が行われ、6 チーム 22 名が最優秀賞を競い合った。

ハンズオン講習会

2020 年 11 月 22 日 (日) - 23 日 (月・祝) の両日、Web×IoT メイカーズチャレンジ 2020 in 岡山のハンズオン講習会が岡山市 ICOTNICOT 内の「ももたろうスタートアップカフェ (ももスタ)」にて開催された。本講習会では Web 技術を用いて組み込み機器のセンサー類の制御や、電波や IoT の基礎知識の講義というカリキュラムにて実施された。

1 日目は、主催の総務省中国総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課長の小土井一洋 氏と Web×IoT メイカーズチャレンジ岡山運営委員会の主査である岡山大学教授の野上保之氏による挨拶で始まった。

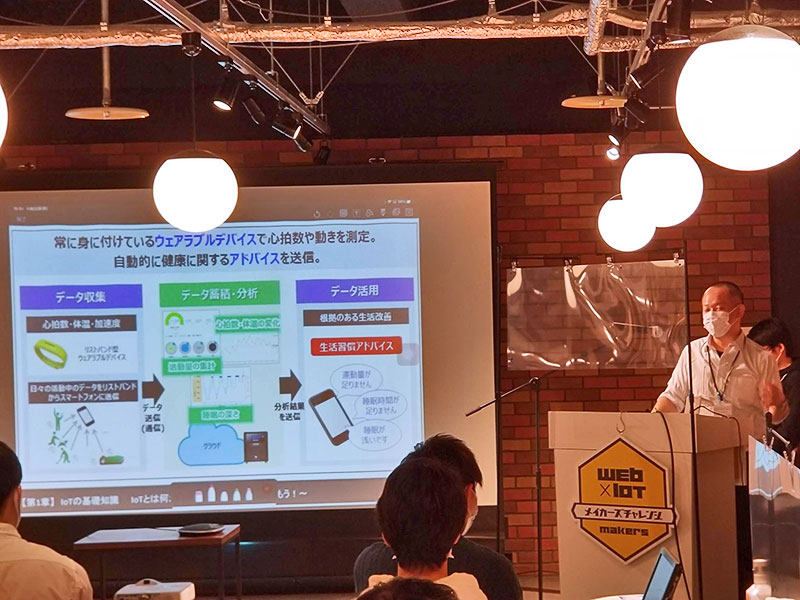

最初のプログラムとなった IoT と電波に関する基礎知識を学ぶ座学講習は、総務省のテキストに沿った説明に加え、講師の岡山大学 野上保之教授から大学で現在行われている研究に絡めた話も交えた講義が行われた。一方で、コロナ渦のため、アルコール消毒や 3 密回避を徹底した講習会ではあったが、和気藹々とした雰囲気で講義は進んだ。

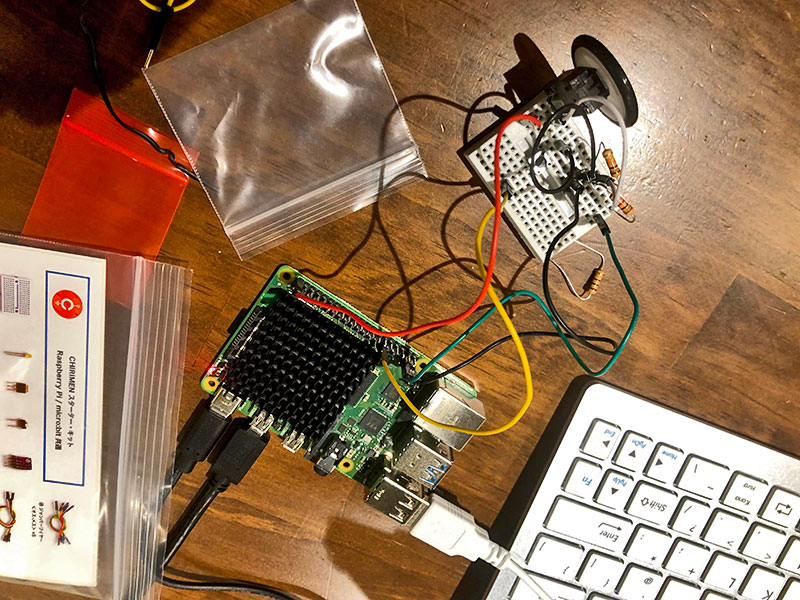

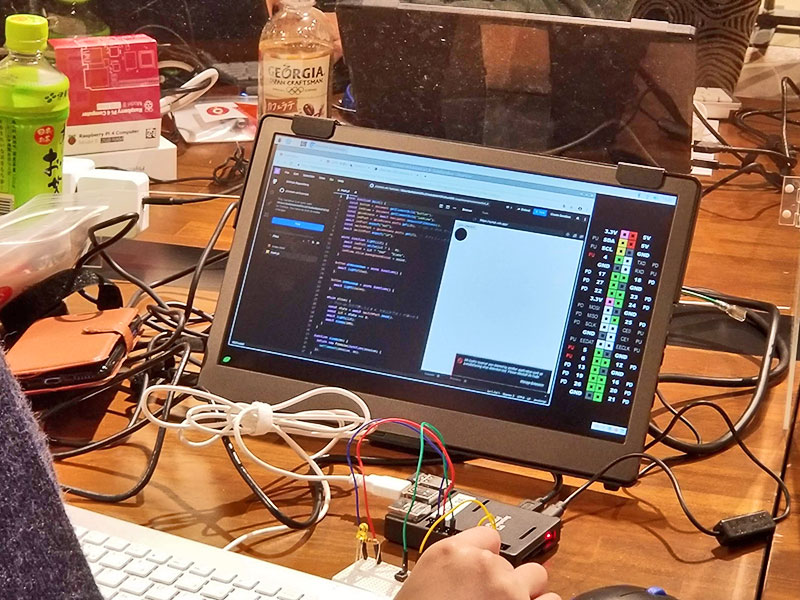

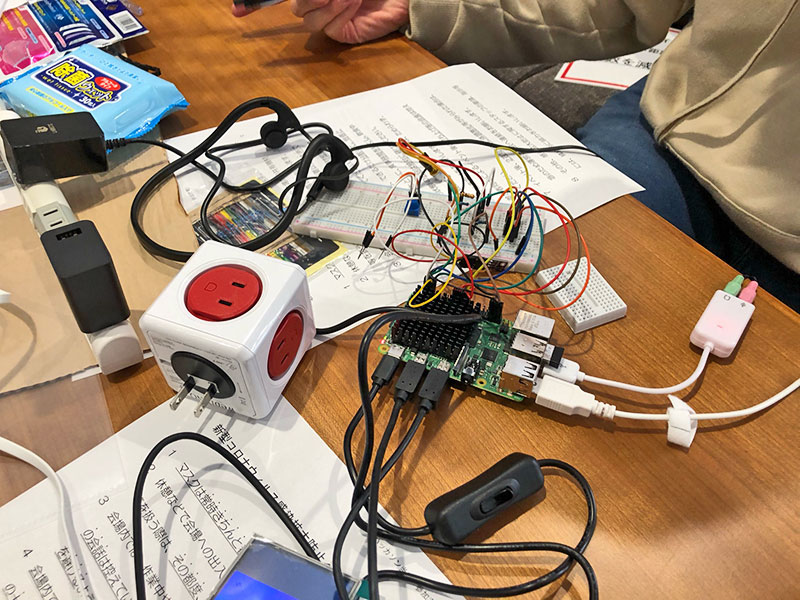

座学終了後は、受講者一人ひとりに小型ボードコンピューター Raspberry Pi が配られ、ハンズオン講習会が始まった。今回の実習の IoT プロトタイピング環境となる CHIRIMEN for Raspberry Pi や各種センサー類の使用方法を学んだ。動作に必要な JavaScript のサンプルのソースコードは CodeSandbox によって共有されており、受講者はハイペースで各種センサー類の動作に成功していた。好奇心が旺盛な受講者は、なぜ動くのかを追求したりプログラムを書き換えたりして、不思議に思ったことを講師やチューターに質問する様子も見られた。

開催 2 日目、引き続きハンズオン講習会が行われた。2 日目は前日に学んだ技術を用いた応用編として様々なセンサー類を試す機会となり、参加者同士でコミュニケーションをとったり、積極的にチューターや講師に質問したりして進んでいった。

そしてハンズオン終了後には、事務局からハッカソンに向けてのチーム分けの発表が行われた。実際に IoT システムの作品づくりに取り組む前に、「With コロナ時代を楽しむ IoT デバイス」をキーワードとして作品のテーマを考えるアイデアワークショップが行われた。

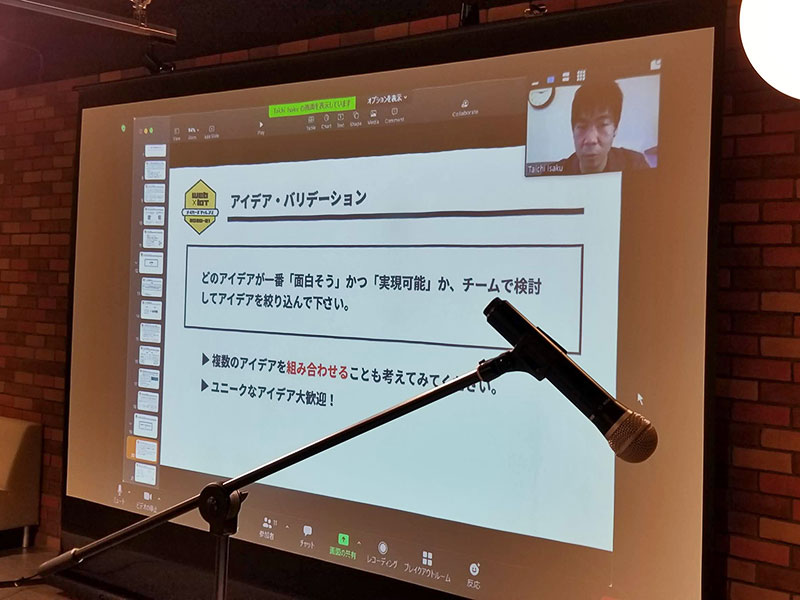

東京から遠隔で参加した進行役の伊作 太一氏のファシリテーションによって、課題や使えそうな IoT 技術などについてアイデア出しが行われ、岡山大学の学生がチーム毎に担当チューターとしてつき、活発な議論の末、ハッカソンに向けた作品の方向性が話し合われた。

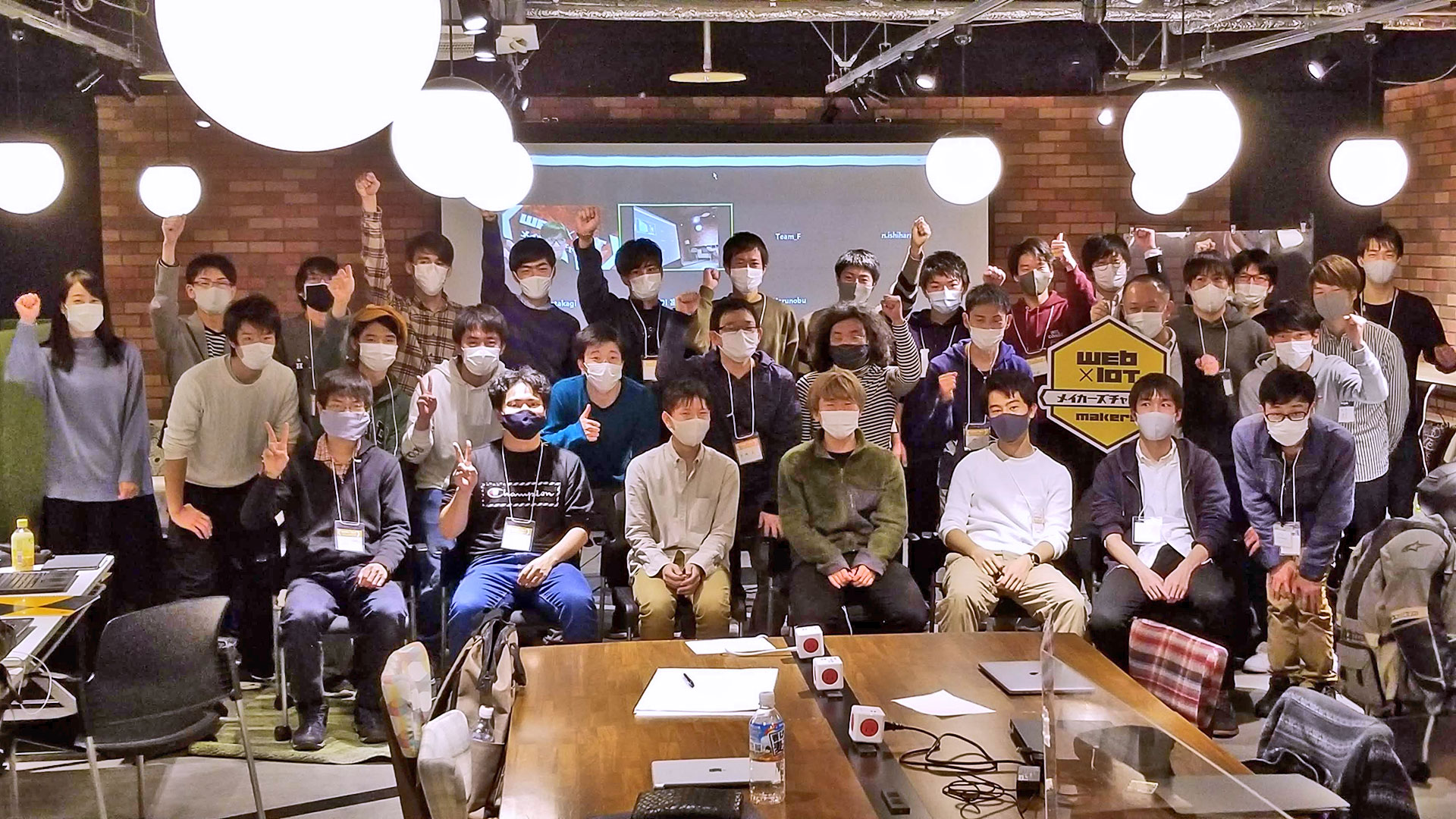

最後に全員で記念撮影を行い、ハンズオン講習会が終了した。

オンライン中間報告会

ハンズオン講習会終了からおよそ 3 週間後、2020 年 12 月 13 日 (日) に中間報告会が開催された。中間報告会は基本的にオンラインで行われたが、はんだ付けや、その他工作に必要な器具を使いたい受講者は岡山大学で作業を行った。

中間報告会ではそれぞれの班が現在の進捗状況や役割分担などを発表した。中には開発や制作に行き詰まった部分について、オンラインのメンターにアドバイスを受ける様子も見られた。

ハッカソン

オンラインの進捗報告会から 1 週間後の 2020 年 12 月 20 日 (土) に、岡山市磨屋町のコアワーキングスペース TogiTogi にてハッカソンが開催された。コロナウイルスが猛威を奮っていることもあり、受講生とチューターは現地に集まり、東京からの運営メンバーはリモートでの参加となった。徹底した感染防止対策のもとでの開催となったが、コロナに負けず参加者は各自の作品を完成させるべく会場に集い、最後まで活気あふれるイベントとなった。「コロナ渦を楽しむアイデア」の最終調整をすべく真剣に机に向き合っていた。

今回のハッカソンはハードウェアを含め1からの制作となる。参加者全員には、ハッカソン準備や自習のために Raspberry Pi 4 が支給されたが、その上で各チームには 20,000 円までを上限とした材料費を主催者が負担した。各チームには 1 人ずつ岡山大学の学生がチューターとしてついており、4 週間の準備期間中に Slack を用いて連絡を取り合い、ソフトウェアの開発やハードウェアの作成を進めていった。ほぼリモートでの開発だったが、チューターやリモート対応のメンターとの密なやりとりなども行われ作品が作成された。

当日の会場には工作作業を必要とするチームのために、作業台が設置されており、その場ではんだづけなどの作業をする様子が見られた。コロナ渦の影響もあり、顔を合わせての作業をあまり行えていないチームもあったが、いざ作業となるとスムーズに互いに協力して完成に近づけていった。

午後からは各チームの成果発表及び表彰作品の審査が行われた。ハッカソンの審査員は、岡山理科大学 工学部知能機械工学科 教授の赤木 徹也 氏、コニカミノルタ株式会社 IoT サービス PF 開発統括部 戦略推進部 グループリーダーの五寳 匡郎 氏、一般社団法人 WebDINO Japan 代表理事 瀧田 佐登子 氏の 3 名が担当した。

「ソフトウェア・ハードウェアの実装力」と「アイデアの独創性・ユースケースの有用性」、「無線の活用度」といった条件のもとで制作された各チームの作品は、デモを交えた 5 分間のアピールタイムでそれぞれの作品の特徴や利点、苦労した点などが披露され、審査員からの質疑応答を行った上での審査となった。

審査の結果、最優秀賞はチーム B の「手洗いチェッカー TEGOSHI」が受賞。コロナ渦で必須となっている手洗いを楽しくすることにフォーカスした作品は「ユースケースの有用性」をしっかりと満たしているだけでなく、実際のものとして非常に完成度が高いことが評価された。また、チーム E の「HOT PIPE」には,その独自の視点と物品のデザイン性などが評価され、特別賞が授与された。

最後に、主催者の総務省中国総合通信局 情報通信部 小土井 一洋 氏の挨拶によってハッカソンは幕を閉じた。主催者側がリモート参加となる異例の事態となったハッカソンだったが、参加者は終始、笑顔であり、大きなトラブルもなくハッカソンを終えることができた。

参加チームおよび作品概要

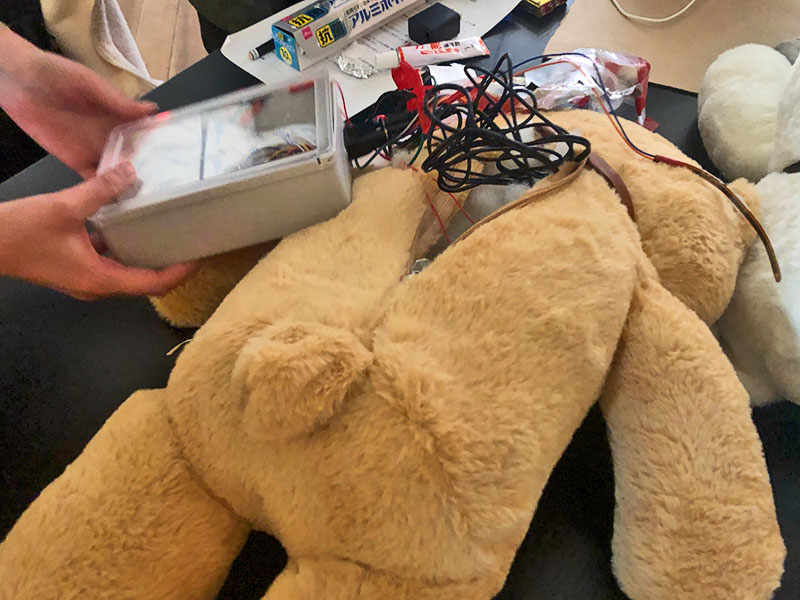

Team A べあーず

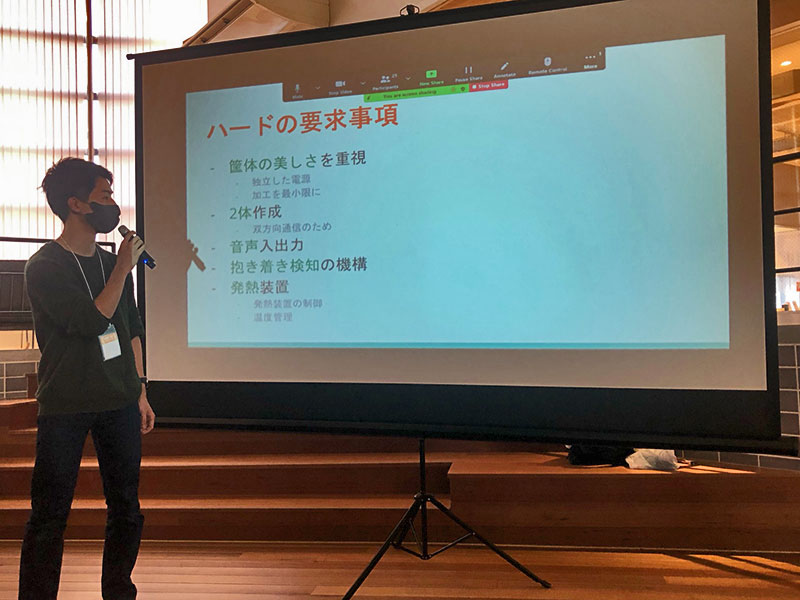

作品名:ぬくぬくま

単純に携帯電話で会話するのではなく、ぬいぐるみを用いて会話を行うことで、リモートで肉体的な安らぎを得ることを提供する作品。お互いに抱きしめているように、温かさを感じて会話ができる今までにないコミュニケーションツール。「抱きしめられる」ことで通話を開始し、着信したときは「抱きしめる」ことによって通知してくれる。キーとなる「抱きつき」の検知は曲げセンサーを使用。

Team B ばいきんまん

作品名:手洗いチェッカー TEGOSHI 【最優秀賞受賞作品】

コロナ禍での面倒な手洗いをいかに楽しくできるかを目標に開発した手洗い促進のための IoT 洗面台。画像認識、水流、距離センサー、時間計測の 4 つの要素できちんと手を洗っているかを判定。距離センサーで人検知、Web カメラで顔認証、水流センサーで水が出ているかを検知し、手洗い成功案内、手洗い不十分案内、水出しっぱなし案内を鏡であるディスプレイに表示する。さらには、幼稚園児や小学生が自ら進んで手を洗いたくなるように音声や画像エフェクトにも工夫を行った。

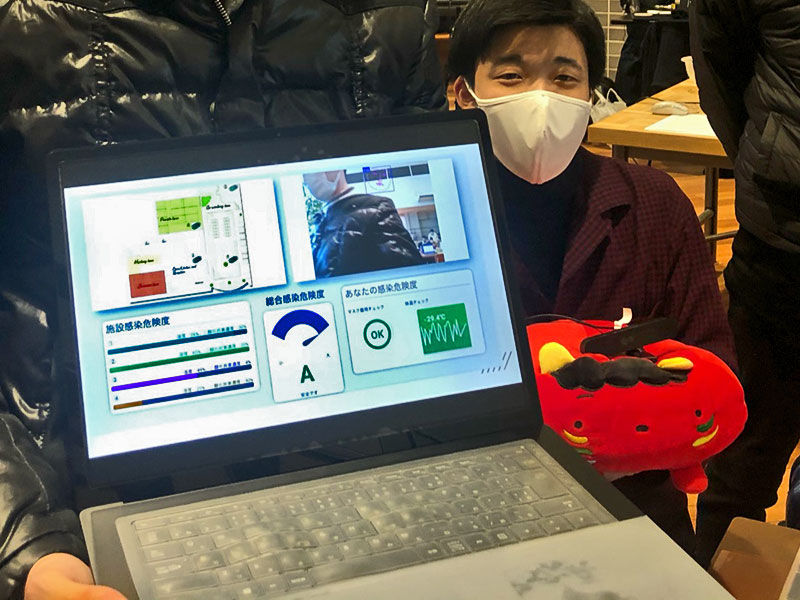

Team C C-BREAKERZ.

作品名:鬼が監視するコロナ退治

「コロナ渦でも安心して過ごす」をモットーに作られた作品。人形に付属している、カメラによって、その施設の感染危険度と、人形に写っている個人の感染危険度から、総合的な感染危険度を算出し、ディスプレイに表示する。Web システムに AWS や Firebase などの最新技術を総動員した。

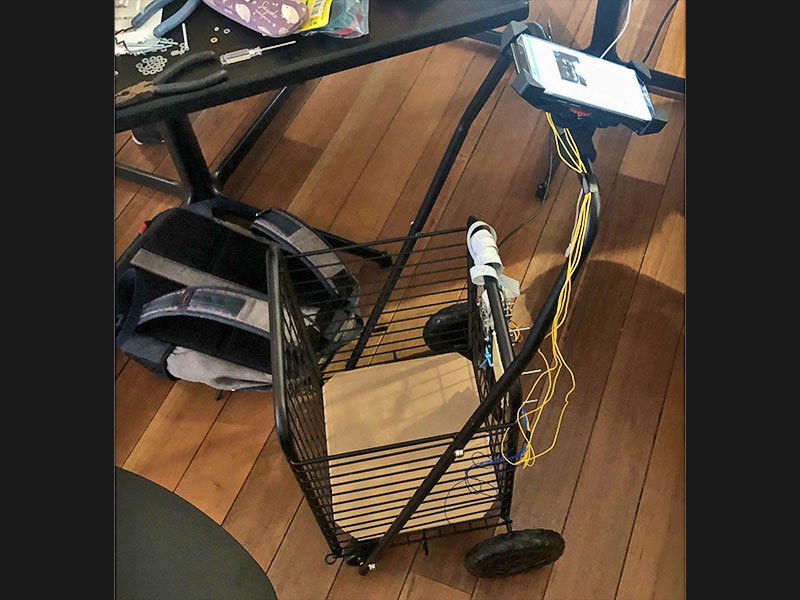

Team D エーカーズ

作品名:ショッピングカート

ショッピングカートに入れたものの合計金額を把握して無駄遣いを減らすことを目的にした製品。ショッピングカートに入れる商品の検知は商品に貼っている QR をカートに付属しているカメラで読み取って行う、ロードセルを用いた商品の重さの管理も併用している。使用者の安全を確保するために、持ち手の部分に温度センサーを装着し、体温を測ることも行った。

Team E ポットパイ

作品名:HOT PIPE 【特別賞受賞作品】

コロナ渦を考慮した、体温測定機能付き非接触型インターホン。触れることなく呼び鈴を鳴らすことができ、さらにその人の体温も測定できる。家主はその人が来たことをスマホを介して通知されるので、仮に家にいなくてもその人と会話をすることができる。機能面だけでなく可愛らしいデザインも同時に評価された。

Team F チーム F

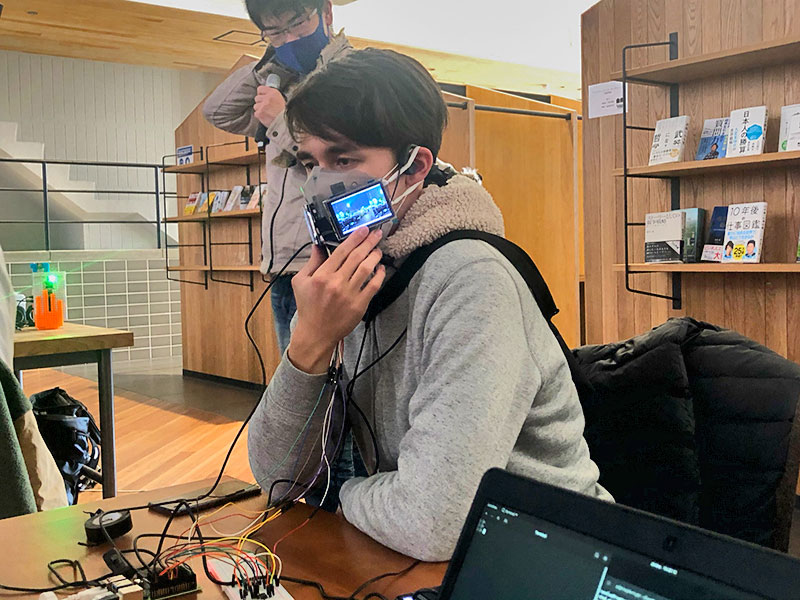

作品名:IoT マスク

近日、頻発しているマスクによるコミュニケーションエラーを解決するためにマスクを IoT 化。臭気センサー、温度センサー、湿度センサーを用いた健康チェックを行うことができる。また、マスクの前面にある液晶画面をスマホでコントロールでき、文字だけでなく画像も表示させることができ新しいファッションの開拓も見込める。